Fotos und Informationen:

Waldsassen in der Oberpfalz

Antikglas im Zylinderblasverfahren

Glasherstellung

Reiseberichte mit Bildern

| Zurück zu: | ➜ Waldsassen |

| ➜ Oberpfalz |

Mundgeblasenes Fensterglas, Antikglas

Wie kann man flaches Fensterglas mit dem Mund blasen? Bei Hohlglas sieht man das auf Anhieb ein. Eine Christbaumkugel zu blasen, stelle ich mir nicht schwierig vor.

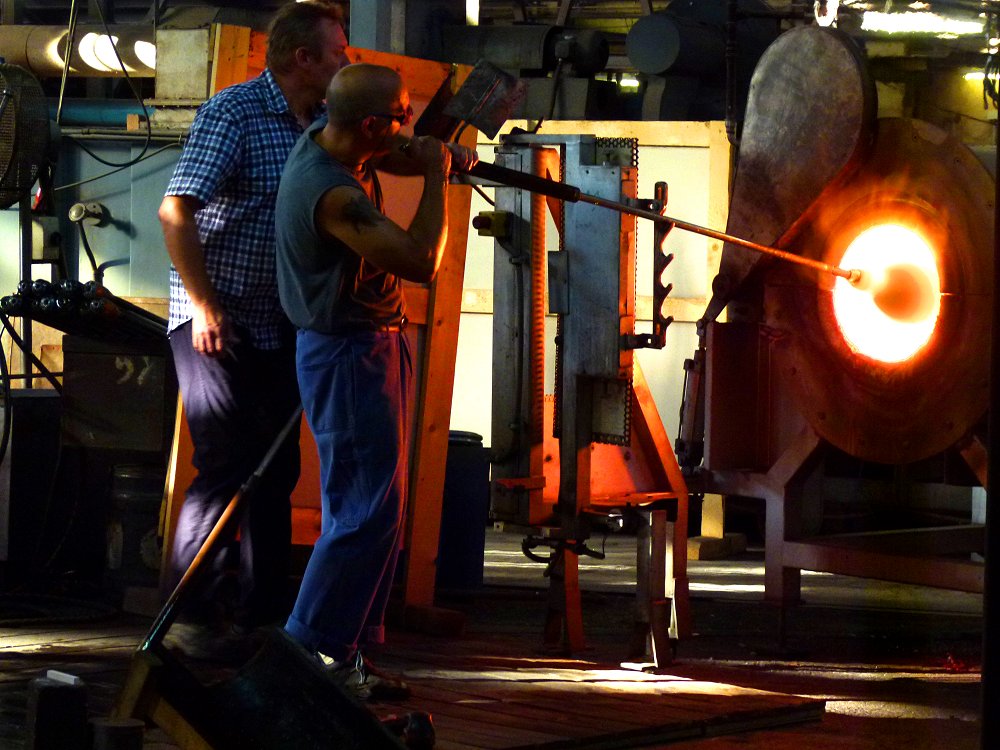

Bei einer Vorführung der handwerklichen Methode des Glasblasens anlässlich des Tags des offenen Denkmals 2011 konnte man die Herstellung mundgeblasenen Fensterglases mittels historischen Verfahren in der Glashütte Lamberts in Waldsassen erleben. Die Beschreibung beginnt ganz einfach: »Ein Glasklumpen am Ende eines Blasrohrs, der Glasmacherpfeife, wird in einem Glasofen erhitzt und dann unter ständigem Drehen aufgeblasen.« Aber schon da beginnt die Schwierigkeit: Nicht irgendwie! Der Rohling muss zunächst eine zylindrische Form bekommen. Mit geschickter Temperaturverteilung in dem Glas und Formen unter ständigem Drehen in bestimmten Holzmodeln und Glashobeln erreichen dies die Glasbläser scheinbar mühelos. Eine körperlich anstrengende Arbeit bei mörderischer Hitze. Bei dem Spiel zwischen Erhitzen und Abkühlen kommt es auch auf das richtige Timing und ein gutes Zusammenspiel der Mitarbeiter an.

Bei einer Vorführung der handwerklichen Methode des Glasblasens anlässlich des Tags des offenen Denkmals 2011 konnte man die Herstellung mundgeblasenen Fensterglases mittels historischen Verfahren in der Glashütte Lamberts in Waldsassen erleben. Die Beschreibung beginnt ganz einfach: »Ein Glasklumpen am Ende eines Blasrohrs, der Glasmacherpfeife, wird in einem Glasofen erhitzt und dann unter ständigem Drehen aufgeblasen.« Aber schon da beginnt die Schwierigkeit: Nicht irgendwie! Der Rohling muss zunächst eine zylindrische Form bekommen. Mit geschickter Temperaturverteilung in dem Glas und Formen unter ständigem Drehen in bestimmten Holzmodeln und Glashobeln erreichen dies die Glasbläser scheinbar mühelos. Eine körperlich anstrengende Arbeit bei mörderischer Hitze. Bei dem Spiel zwischen Erhitzen und Abkühlen kommt es auch auf das richtige Timing und ein gutes Zusammenspiel der Mitarbeiter an.

Glas hat bei der Verarbeitung einen entscheidenden Vorteil. Es besitzt keinen Schmelzpunkt, wie zum Beispiel viele Metalle. Vom festen in den flüssigen Zustand geht es allmählich über. Diesen Bereich nennt man die Glasübergangstemperatur. Bei der richtigen Temperatur lässt sich die vordere Seite des geblasenen Glaszylinders mit einer Schere abschneiden.

Anschließend wird dieses Ende erneut erhitzt und aufgeweitet. Nach dem Erkalten wird die Seite des Blasrohrs mit einem Glasschneider angeritzt, abgetrennt und ebenfalls so geweitet, dass ein perfekter Zylinder entsteht. Bis das so reibungslos klappt, muss ein Lehrling bestimmt viel Glas zerschlagen. Die Scherben sind aber kein Abfall, man muss sie nur wieder einschmelzen und dann kommen sie eben in den nächsten Zylinder.

Die Glaszylinder werden als Rohlinge bis zur Weiterverarbeitung zwischengelagert.

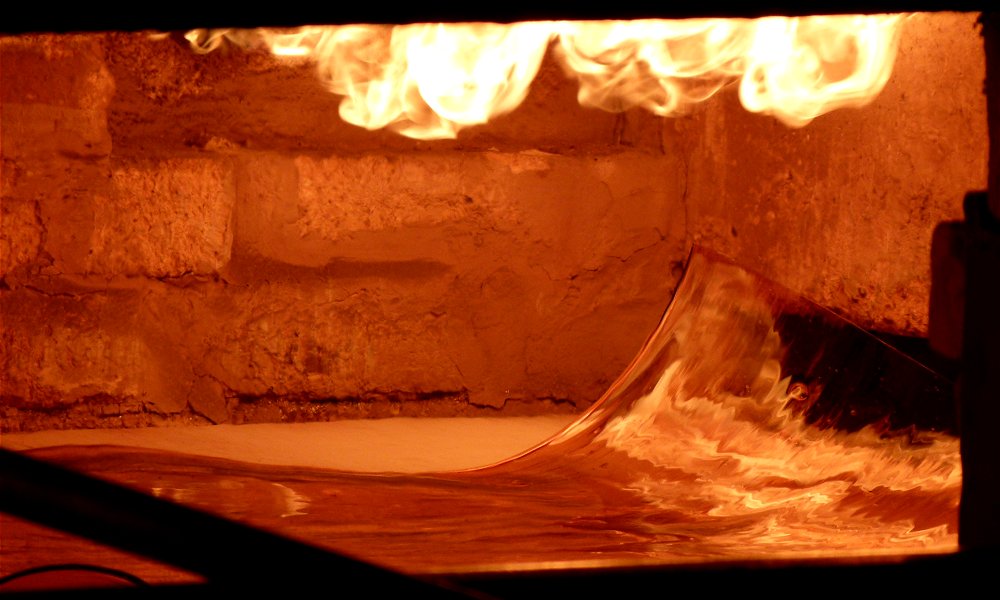

Die kalten Glaszylinder werden zunächst kontrolliert und dann der Länge nach mit einem Glasschneider angeritzt und aufgebrochen. In einem weiteren Gasofen werden sie wieder erhitzt und lassen sich dann auseinanderbiegen und ausbreiten.

Die ausgebreiteten Glasscheiben werden mit einem Schieber aus Holz geglättet, praktisch gebügelt. Nach dem Erkalten haben wir eine mundgeblasene Fensterscheibe, die von alten Glasscheiben in historischen Gebäuden kaum zu unterscheiden ist. Fast der gesamte Herstellungsprozess ist Handarbeit.

Selbstverständlich werden nicht nur klare Fensterscheiben hergestellt, sondern auch Buntglas und speziell verzierte Gläser in vielen Variationen. Die 1906 gebaute historische Ofenhalle steht inzwischen unter Denkmalschutz. Unten ein blaues Buntglas mit eingeschlossenen Luftblasen, der sogenannten Bläselung, die bei Fensterglas normalerweise unerwünscht ist, aber bei Kunstglas oft interessante Effekte erzielt.

Nicht verwechseln darf man Antikglas mit dem sogenannten Kathedralglas, das mittels moderner maschineller Verfahren flach gegossen oder gewalzt wird und durch Prägung oder thermische Prozesse sein Aussehen erhält.

Nicht verwechseln darf man Antikglas mit dem sogenannten Kathedralglas, das mittels moderner maschineller Verfahren flach gegossen oder gewalzt wird und durch Prägung oder thermische Prozesse sein Aussehen erhält.

Glashütte Lamberts Waldsassen, Glasmanufaktur in der Oberfpalz

Zur Unterscheidung von moderneren Herstellungsverfahren wird dieses nach alten Verfahren handwerklich hergestellte Glas auch Echt-Antikglas genannt, das bezieht sich nicht auf das Alter, sondern auf das Herstellungsverfahren. Neu-Antikglas, auch "Restaurationsglas leicht" genannt, sieht ähnlich aus, kann aber dünner und in größeren Scheiben hergestellt werden. Heute stellt dieAuch im nahen Fichtelgebirge, in

Urgeschichte, Frühgeschichte

Es gibt auch natürlich vorkommende Gläser. Schon vor vielen Jahrtausenden nutzten Menschen zum Beispiel Obsidian wegen seiner scharfen Bruchkanten für Werkzeuge wie Keile, Schaber und Messer. Der für diesen Zweck schon in der Eiszeit bekannte Feuerstein besteht ebenso wie Glas aus Siliziumdioxid. Damit wurden andere Materialien bearbeitet, die Werkzeuge selbst konnte man nur durch Abschlagen bearbeiten, um scharfe Kanten zu erzeugen. Schmelzen konnte man das Material noch nicht. Der Rohstoff wie Quarz schmilzt auch nicht einfach, indem man ihn ins Lagerfeuer legt. Dazu sind höhere Temperaturen nötig.Ägypten

Wer die Glasherstellung durch Schmelzen erfunden hat, und wann, ist umstritten. Eine Altersbestimmung sehr alter gefundener Gebrauchsgegenstände aus geschmolzenem und beareitetem Glas ist oft nicht direkt möglich, sondern nur durch die Fundumgebung. Als ältestes Glasgefäß mit sicherer Datierung gilt ein Kelch, der die Kartusche des ägyptischen Pharaos Thutmosis III. (15. Jahrhundert vor Christus) trägt.Die Römer

Eine umfangreiche Glasherstellung betrieben die alten Römer. Der Naturforscher Plinius der Ältere, der beimMittelalter und Neuzeit

Im späten Mittelalter wurden die Gläser und Spiegel von der Insel Murano in Venedig berühmt. Durch bestimmte Mineralien als Zuschlagstoffe konnten sie bis dahin nicht erreichbare Klarheit und Durchsichtigkeit erreichen. Damit machten sie Venedig reich. Georgius Agricola beschreibt in seiner De re metallica diese Glasherstellung nur sehr ungenau, da die Rezepturen und Herstellungsverfahren streng geheim waren. Mineraliensammler, die Mitteleuropa durchstreiften, um diese zu finden, werden noch heute Venediger genannt.Früher wurden Flachgläser oft im Mondglasverfahren erzeugt. Dabei wurde erst eine große Glaskugel mit Loch erzeugt, die unter großer Hitze schnell gedreht wurde. Durch die Fliehkraft wurde sie flach. Auf diese Weise konnte man sogenannte Butzenscheiben mit über 1 m Durchmesser erzeugen. Das Mittelstück, die Butze, wurde oft mit Blei eingefasst für Kirchenfenster und andere Fensterverglasungen verwendet. Auch die evangelische Kirche in

Proterobas

Im Fichtelgebirge kommt am

Bücher über die Oberpfalz

Meine Bücherecke:

➜ Oberpfalz

➜ Wellness

➜ Gesundheit und Medizin

➜ Fichtelgebirge

➜ Wandern, Radwandern

➜ Radkarten und Radwanderführer

➜ Wanderkarten und Wanderführer

➜ Oberpfalz

➜ Wellness

➜ Gesundheit und Medizin

➜ Fichtelgebirge

➜ Wandern, Radwandern

➜ Radkarten und Radwanderführer

➜ Wanderkarten und Wanderführer

Der Shop meiner Tochter:

➜ Oberpfalz

➜ Wellness

➜ Gesundheit und Medizin

➜ Fichtelgebirge

➜ Wanderausrüstung

➜ Radkarten und Radwanderführer

➜ Wanderkarten und Wanderführer

➜ Oberpfalz

➜ Wellness

➜ Gesundheit und Medizin

➜ Fichtelgebirge

➜ Wanderausrüstung

➜ Radkarten und Radwanderführer

➜ Wanderkarten und Wanderführer

| Bücher | Elektronik, Foto |

| Musik-CDs | DVDs, Blu-ray |

| Spielzeug | Software |

| Freizeit, Sport | Haus und Garten |

| Computerspiele | Küchengeräte |

| Essen und Trinken | Drogerie und Bad |